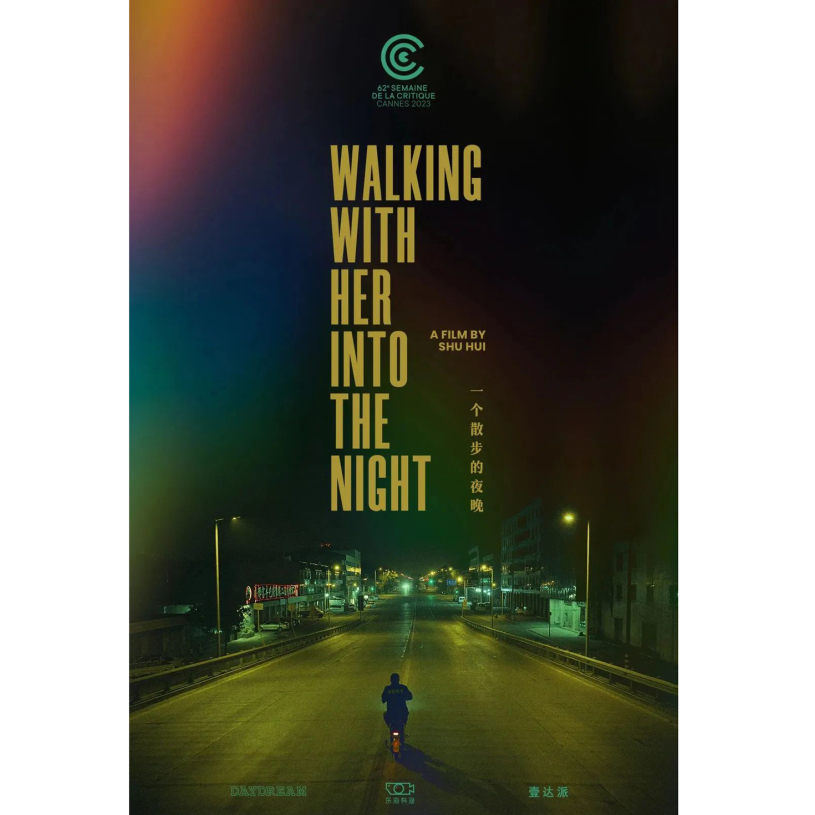

第76届戛纳电影节 影评人周单元入围短片

《一个散步的夜晚》 WalkingWithHerIntotheNight

在出发前往戛纳的前一周,我们采访了《一个散步的夜晚》的导演舒辉和制片人陀螺。导演是带着眼镜有点拘谨的青年,说起创作来实在又自谦,而陀螺跑了十年戛纳,则像是帮导演探路开路的老手,令创作者感到安心。在这个揉合了爱情与科幻的故事里,他们的创作目的很简单:拍出好玩的东西。

如果给《一个散步的夜晚》加一层很厚的童话滤镜,大概会是像迪士尼经典的《小姐与流浪汉》的故事:失宠的淑女狗离家出走,在最失意之时遇到了好心的流浪狗,他们一同踏上冒险之路,擦出了爱的火花,从此幸福的生活在一起。 不过在人类世界,物种的复杂性注定爱情不会这么简单直白。《一个散步的夜晚》讲的更暧昧,是“土狗”和“野猫”之间若有似无的情爱推拉:穿着“南发电子”制服的黄毛小哥骑着电瓶车,街上空无一人,耳机里是嘈杂的劲爆迪曲;跟女孩碰头后,先是被踹一脚,“我白天给你打电话你为啥不接?”“……备胎也是有尊严的,不是说每次都秒接电话。”两个人的夜晚就此展开。聊的不是风花雪月、阳春白雪,尽是些鸡毛蒜皮、无关紧要的小事;说的也不是普通话,是味儿更足的四川方言。女孩像是能一眼看透男孩心思,赤裸裸地用话语捅破窗户纸,而男孩唯唯诺诺,秉承着自己的“纯爱”原则,两个人唠唠叨叨,渺小市井的可爱。 故事源自导演舒辉躺床上脑子里冒出来的一个情境:半夜街上有一对年轻男女在走路聊天,这是地球上的最后一晚。前半句特别日常,后半句特别科幻,舒辉觉得挺浪漫。也许人在最后的时刻,感官、感知、感情的敏感程度才会被推到极致,才是最忠于当下与自我的。把科幻元素揉进不起眼的日常,在2021年舒辉导演的第一部短片《春风亲吻我像蛋挞》中就有体现,他习惯去讲工厂小伙、城镇青年的故事,这是他在成长中接触到的最真实的人,是他作品的“底色”,而科幻就像是“沟壑”,是打破安稳平静的变量。 影片的制片人之一是很多影迷们耳熟能详的“陀螺老师”,在发行、制片人的身份之外,他博主和影评人的身份为很多人所知。与舒辉的这次合作源自2021年的FIRST青年电影展,当时《春风亲吻我像蛋挞》入围了短片竞赛单元,在影展最后一晚的酒会上,舒辉加上了陀螺的微信;回京后,在喝咖啡的闲聊中,他们决定一起做点东西,于是有了《一个散步的夜晚》。

影片在成都周边取景,疫情解封后花了4天时间拍摄完成,30分钟的片长里有一段长达9分钟的长镜头——不是为了“炫技”(“当然也想试一下过过瘾”,舒辉说),这部分是将故事推入另一个空间的变量,超现实元素进入,伴着钢心乐队的《当我爱你的时候》(这首歌是导演的‘私货’),为爱奔赴的情绪到达顶点,所以不被切断是最好的。但原本计划只有三五分钟的长镜头因为实际距离最终被大大拉长,男主角又追又跑又骑车,拍摄难度变大,情绪和体力也有限,他们抱着碰一碰的心态,想着就拍两条,不行就切开。结果两条拍完,有了,所有人都很兴奋。 这次入围戛纳之后,陀螺在微博上说“跑了十年戛纳,这次终于要带自己的片去啦”。得知入围的情境很像是另一个奇妙醉人的夜晚:剧组当晚正好在一起喝酒,喝到半夜其他人早已不胜酒力,纷纷散了回家睡觉,唯独舒辉还在打游戏,然后手机屏幕亮了,新邮件通知的第一个单词是“Congratulations”,后面又是英文又是法文的,舒辉不太确定,以为是不是还有下一轮筛选,于是截图丢到了群里,等早上群里其他人都被消息“炸”醒的时候,舒辉却又还在睡梦里。他们原本甚至犹豫是否要投戛纳,因为好像并不是那么对戛纳的“口味”,没想到却成了,有点美好的不真实;缓了几天之后又觉得,好像,也没那么大不了?“其实我也不知道该怎么定义这次入围,但我觉得现在有那么多的中国青年导演的作品被看到,今年我们也成为了其中之一,是很幸运的一件事情。”陀螺说。

舒辉很喜欢日剧《火花》,以一对漫才艺人为主人公、通过描写小人物、以小见大、打动人心的作品。漫才艺人的创作很有意思,他们会在看似很小的段子里建立独有的世界观,然后在装傻和吐槽的一来一回中讲出独特的故事,百无聊赖的日常就是他们最有养分的创作基底。舒辉的创作与此也有通连之处,无论他想讲爱情、科幻,是想浪漫还是想荒诞,在他所构成的世界观里,从寻常生活中来的创作底色不会变,不悬浮,始终沉下去。在成功地拍摄了两部短片之后(《春风亲吻我像蛋挞》入选了当年戛纳影评人周的短名单,但最终遗憾未能正式进入),舒辉仍然在做着剪辑工作,一方面这是他吃饭的“手艺”,毕竟拍短片不挣钱,更重要的是,这是他跟电影最紧密的连结。上学时舒辉就有想拍点东西的念头,但是大学还是选了数字媒体技术,有手艺至少找工作能靠谱些;毕业后他开始在宣发公司做一些宣传视频,后来被同学介绍去了剧组做剪辑助理,进而又有机会自己做现场剪辑。在拍摄现场,现场剪辑是离导演最近的人,坐在导演旁边看他怎么拍、怎么在现场运作、怎么解决问题,边看边剪边学。舒辉说剪辑就像是变魔术,看大师们的一些镜头如何拍出来就像是研究魔术揭秘的过程,很好玩。接下来无论是短片或长片,无论是什么类型的故事,舒辉会继续对生活的观察与思考,和对镜头的琢磨与想象,以他不变的底色继续探索多变的画面。

以下是VOGUEfilm 对导演舒辉与制片陀螺的专访。

VOGUEfilm:《一个散步的夜晚》的故事是怎么成型的? 舒辉:最早就是一个情境,我躺在床上想到两个人在最后一天晚上走路聊天,好像挺浪漫的,而且是很不起眼的两个人,聊的东西也都是些鸡毛蒜皮,越小越好。他们对城市也没有归属感,所以不会在市中心这种地方,而是在城市的边缘走,跟我小时候的那种环境很像,穿着制服的工厂小伙就像是我的初中同学,中学没毕业就去当地的厂里上班。剧本改了四五版,最早想的是两个不认识的遛狗的人,但是有点小资了,后来陀螺老师提出是不是可以穿着制服骑电瓶车出场,我们觉得这样很好,就奔着这个方向去了。

VOGUEfilm:男女主角的演员你们是如何选的? 舒辉:就是发组讯,他们看到了就投了,扮演男主角的汤清松我们选的很顺利,女主角我们有点纠结,因为当时对她的形象还不是很确定,后来是在线上试镜的过程中,让她们自己拍一段发过来,就觉得郑静茹的感觉是对的。这两个人定了之后,我们也又去修改了剧本台词,去更符合他们的特点。 VOGUEfilm:两位演员在片中的对话特别真实,没有在说台词的感觉,是否有即兴的部分? 舒辉:我觉得是方言、四川话的关系,听起来就很贴近生活。理想状况下我希望即兴的部分多一些,但因为拍摄时间有限,所以不足以去即兴。在读剧本的时候,我们觉得两个人还是有点太乖了,比如女生的台词我们想社会气息更足一点,所以后来甚至加了一点脏话进去。

VOGUEfilm:片子拍了多长时间?那些空无一人的街道又是怎么找到的? 舒辉:拍了四天,景就是我和美术每天半夜出去找,找了有一个礼拜,我们的方向就是不想要太城市化的感觉,想边缘一点,同时也比较有辨识度、有意思、也好看,所以找了一些比如高架桥的下面、立交桥的上面这些有视觉元素的地方。然后长镜头我们需要找有停车场、有十字路口的地方,美术后来建议说成都地下通道挺多的,有几个挺好看,跟我们拍摄的几个景离得也近,于是又加了地下通道。但也不是很完美,有点太长了…… 陀螺:长镜头我们的主角要从a点到b点再到c点,但是因为每段的距离太长了,一镜下来时间就没有办法控制的很完美,难度也变大了,超出了我们原本三五分钟的预想。实际就拍了两条,因为之前有讨论过,如果两三条都还过不了,就不太可能拍出更好的了,因为主演和摄影师的状态是往下走的,实在不行就切开,不一镜到底。 VOGUEfilm:对于这个片子来说,这段9分钟的长镜头是出于什么样的考虑、为什么需要这样的呈现? 舒辉:一个是情绪,故事发生到这里是一个情绪高点,为爱奔赴、超现实的元素都在这部分体现,好像不去破坏可以看的更投入;另一个我个人的角度就是既然想拍电影,就想试试看,过把瘾,而且不仅是我,摄影、美术也都对拍长镜头挺兴奋的,就是大家想一起搞一搞。 陀螺:我是觉得这里用长镜头很有意思,因为前面两个人一直走路聊天,镜头切得很碎,很难预想到后面会有这么一段,像是突然进入到另一个空间和氛围里。

VOGUEfilm:成片出来之后,你们二位有各自很喜欢的影片的部分吗? 舒辉:我喜欢两个人在大桥上的大笑,很酣畅。我希望让观众看到那里能感受到这两个人表达感情的方式,即便在那样的时刻还是很含蓄,还在会心的相互傻笑,可能别人get不到他们在笑什么,但是那一刻他们之间达到了一个默契,我觉得那种东西就是爱情。 陀螺:我还是喜欢长镜头那段,那个镜头一出来,配着钢心乐队的《当我爱你的时候》,我就很感动,情绪一下被调动起来,心里也很激动。我觉得舒辉导演有个特点,就是他特别喜欢研究一部电影某场戏、某个镜头是怎么拍出来的、如何被实现的过程。这让他在自己拍电影的时候会特别有创造力,比如我们这次的预算其实没有多少,但是在这种限制下他会用有趣的想法把想拍的东西实现。 舒辉:我想起来有一个地方是镜头从自动售卖机的玻璃板里往外拍,这么拍是因为我们找遍了成都的自动售卖机,都没有卖啤酒的,所以只能换个角度,我们搞了块玻璃板,喷了点彩绘,就拍这么了。 陀螺:他很喜欢动这种脑筋,因为乐在其中,所以创造了拍摄更多的可能性。

VOGUEfilm:最后天空那部分的科幻场景,是如何设计的? 舒辉:我们讨论了很多不同的科幻版本,最早有个赛博版,就是天上出现了一个windows的报错弹窗,但是这会让人觉得世界是假的或者是虚拟世界,就没办法让观众移情,无法将自己带入,因为跟我们的生活离得还是有点远,而且这需要花大量篇幅去构建这个设定,会有点干扰到爱情故事,所以后来就还是决定做减法;然后又想,既然弹窗不够直白,那我们弄个天上全是原子弹的版本,那些核弹一直往下掉,但这又太实了,对于太实的东西观众会提出很多疑问,会需要很明确的解释,所以最后我们就弄了一个抽象的版本。

VOGUEfilm:舒辉导演的上一部作品、也是第一部短片作品《春风亲吻我像蛋挞》也是在工厂青年的故事里融合了科幻元素,这是导演创作上的偏好吗? 舒辉:因为还是想做类型上的融合,以《一个散步的夜晚》来说,就有点像是洪尚秀加沙马兰,光拍走路好像不够尽兴,我更想在普通的情绪上加一些神神叨叨的东西,它也是服务于情感的,会让故事更有意思。都说爱情故事要制造沟壑,这就是沟壑——因为末日他们好像要走到一起了,但末日又是尽头,他们又会被分开,在这样的过程中感情可以慢慢出来。 陀螺:最开始舒辉跟我说这个故事的时候,是两个人很日常的小情小爱,但最后发现有末日这样一个更大的科幻的东西在里面,就立刻有一种无力感和渺小感,我觉得这是故事最打动人的地方。最后天上出现的东西是把他们对生活、对感情、对自己所处的阶层的那种无力感具像化的表达,所以爱情和科幻在感情上是统一的。 VOGUEfilm:那接下来的创作方向,还会是跟这两部类似吗? 舒辉:接下来想试一下别的更类型一点的片子,可能不会这么“放飞”,我拍的还是少,所以想多拍拍,多练练,各种不同的风格东西都试试,不想把自己太限制在一个地方。 VOGUEfilm:戛纳选片的口味是否会在你们创作的时候被考虑进去? 舒辉:我们之前有讨论过,这种东西如果创作的时候太考虑反而会干扰,所以我觉得不用去考虑,比如这样他们是否会喜欢还是不喜欢什么的。 陀螺:我觉得拍东西不能太功利,拍《一个散步的夜晚》的时候,我们的目的性就是拍出好玩的东西,比导演的上一部作品更上一台阶的好玩,这是我们之间的共识,就是不拍曲高和寡的东西,我们甚至没有想在拍的时候去投戛纳。直到粗剪版出来,舒辉导演说我们要不投一下戛纳?我说不要了吧?(笑)感觉不是那种文艺挂的,但最后还是说报一下,就试试。所以舒辉导演被戛纳看到不是因为他的美学风格,不是很窄的东西,而是他整体的叙事、节奏、情绪,这就不太会受到限制。奥利维耶·阿萨亚斯导演说创作电影一定要相信自己的直觉,我觉得这句话非常重要。电影是团队创作,创作者会听到很多声音,但最终去做选择的还是自己,所以要去相信自己。

编辑:盒子