超现实或现实——影像是自由的,一场图像和声音的实验,可以讲故事,也可以不讲。 影像艺术声画结合的叙事性以及制作方式的多样,使它比传统媒介更即时地反映当下。 我们选择了四位具有差异性的年轻的影像艺术家,从他们的创作语言带你体会实验影像的内容和形式特征。

实验影像是什么? ChatGPT回答:“一种探索性和创新性极强的艺术形式,它融合了影像、声音、动画等多种媒介,通过实验性的手法和创作过程创造出独特的艺术作品。” 很难准确描述实验影像的概念,或许因为这一伴随着屏幕为载体的新媒介而产生的艺术,其存在的历史过于短暂。“实验”的前缀又带来了更多不确定性——要具有先锋意义,但有什么比记录最具体、当下的时代和个体更原创的? AI生成各式影像作品,小视频成为大众交流的“视觉语言”,这个时代最有力的标签、符号仿佛就是影像。通过与四位艺术家:陶辉、袁中天、江一帆和刘诗园的交流,会惊讶于个体经历对创作者具体而深入的影响,他们不同的关注重心呈现出中国年轻影像研究者们多元的创作手法、思想和观念。

展览现场图,“热辣辣的痛楚”,陶辉 阿那亚艺术中心 摄影:孙诗

几乎没有青年艺术家会抗拒创作工具的进步。 录像艺术曾经作为特征鲜明的新技术和实验性艺术媒介,在没有文化传统铺路,也没有重要艺术惯例或历史的前提下,成为了一种全新的世界性当代艺术媒介,至今仍在创新中演变。从早期的16毫米胶片短片,到使用一度新兴的便携式摄像机,再到对三维成像技术的尝试,Bruce Nauman、白南准、Bill Viola等艺术家都是较早做出尝试的人。后来者们站在巨人肩上,却很难再做出变革。“任何带有新尝试的影像作品都属于实验影像,这很难界定”,刘诗园认为颠覆性的创新几乎不可能,只能尽量不去重复自己做过的。

展览现场图,“热辣辣的痛楚”,陶辉 阿那亚艺术中心 摄影:孙诗

当然,诉诸技术的革新一定是相对直接的。由最初以DV拍摄视频日记的好玩,到扔掉DV更专注于对屏幕本身的兴趣,陶辉觉得屏幕是最主要去呈现那些图像的工具,对工具足够了解就能表达得更好。《屏幕作为展示主体》就是四个显示器被置于一辆手推车上,分别展示红、绿、蓝、白四种主要的像素颜色。他希望由此来指出这些颜色是如何影响人们看世界的,无论是肉眼中的真实世界还是数字世界。使用CGI、拼贴等方式的袁中天则更关注新老技术之间的关系,“我认为VR在创作上还有很大的空间,因为它完全打开了另一个感受世界/空间/影像的方式,现在的很多VR作品还停留在游戏的逻辑。我去年在英国机构SpikeIsland看到Candice Lin的一件VR作品,我认为她开始为VR创作打开了新的思路。”

展览现场图,“袁中天:无门一窗唯光” 图片由美凯龙艺术中心提供

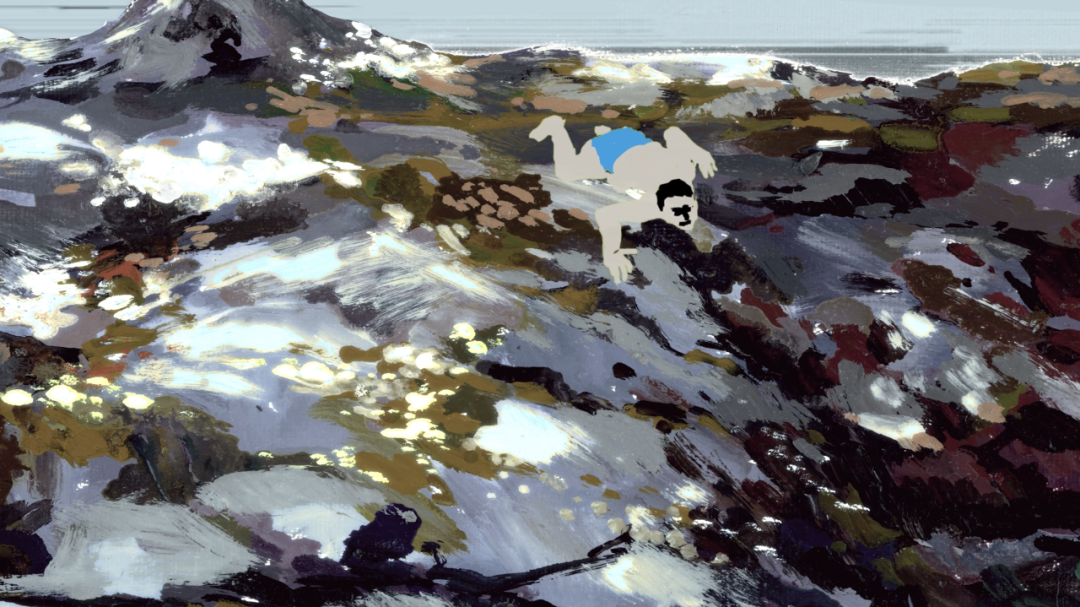

袁中天的作品尝试重新定义“失败”和其在当代生活中的立场,会通过对影像技术和媒介进行一些新的实验,从而对既有方式进行具有“破坏性”的突破。从2022年的作品《吻别喧嚣》开始,他试图在作品里制造一个胶片和动画可以共存并产生关系的空间。16毫米胶片和游戏软件生成的动画是截然不同的媒介——一个代表了影像的起始,另一个则是近期刚进入影像的语言。他对两者保持了平等的态度,在技术层面和剪辑方式上试图找到共通点,“但我也清楚两者间的内在摩擦。这种面对不同技术媒介的状态也许受到我的建筑学背景影响,手动模型和电子渲染一直是相辅相成的,两者对于真实空间的二次想象和由此产生的偏差也变成了一种‘失败’的呈现。” 人工智能和虚拟现实的技术只是工具,人机协作,如何利用机器来帮助训练和开发人类大脑、情感功能,或许才更有趣。“3D比较有冷感,手绘的就更有人文关怀,技术本身常带有一种倾向,我在创作中首先会考虑这些本身的倾向,再去尝试混搭后的效果。”江一帆说。 无论以何种技术或媒介,这些致力于实验影像艺术的创作者都不得不考虑观看者的真实感受,陶辉会以自己观展能承受的时长来衡量自己呈现的作品时长。袁中天在美凯龙艺术中心新委任的作品《无门一窗唯光》中的建筑模型由于太过脆弱无法国际空运,于是在雷丁国际展出,但是影像作品并没有展。而由于版权原因,他2022年的作品《CloudySong》在雷丁国际展出,作品中的建筑三维模型则以3D打印的形式出现在美凯龙的展览。“这些不经设计的作品调整,恰恰反映了在离散语境下作品物质和非物质性的对立,以及真实空间夹杂在两者间越发产生的虚构性。”

布鲁斯·瑙曼《墙-地板姿势》,1968 图片由Sperone Westwater画廊(纽约)惠允

早期的实验影像利用玩弄现实所产生的荒谬性,颠覆观者的日常经验。重复和复制,具有宣言般的力量感。 可记录日常的便携设备最初来到艺术家手中,以重复、枯燥,甚至不合常理的方式出现。1967到1968年,Bruce Nauman《以夸张的姿势围绕一个正方形的边缘行走》,即艺术家小心翼翼地沿着用美纹纸贴在工作室地面上的正方形行走,固定视角下10分钟的影像无限循环播放。中国艺术家张培力在1988年完成的单频录像《30×30》,被公认为中国的第一件录像艺术作品,他使用一台从海关借来的家用便捷摄像机,拍摄自己打碎一面镜子,再将其粘贴起来的循环过程。

张培力,《30x30》,1988,单频录像(彩色,有声),32分09秒 图片由艺术家及马刺画廊提供 可以说,便捷摄像机开启了中国实验影像的发端。及至今天,历经多年发展后,仍有不同代际的艺术家延续着看似传统的媒介,以表现自己的故事。曾经固守于斗室中的工作,随着艺术家自身的不断迁徙,也就在作品中体现出了更大的维度。1987年出生的陶辉在四川美院油画系就读期间,与同学团购笔记本电脑,获得了老板附加的赠品DV,从那时起,他就开始拍东西了。在他看来,以苏派写实风格为主导的艺术教育,将学生的眼睛训练成了一台“照相机”,但在绘画可以有多重可能性的前提下,视角已无形中被固定住了,反而影像艺术能够带来更多可能性。

展览现场,“心灵优化:大卫·杜阿尔、刘诗园双个展”,UCCA沙丘美术馆,2023 图片由UCCA尤伦斯当代艺术中心提供,摄影:孙诗

选择影像,对于“科班出身”的刘诗园是顺其自然的。从中央美术学院新媒体艺术系到纽约视觉艺术学院摄影系,她的学习过程始终与影像相伴,艺术实践涉及摄影、影像、舞台剧、空间装置等多个领域,以一种不受地域性限制的视觉语言来表达对“便捷”的质疑。她说:“我是从2007年开始做影像的。在影像艺术的课上,老师给我们看了大量的资料,我才开始对这个媒介有些模糊的理解,甚至到今天,我都觉得影像艺术没有自己的模样。我在创作时不太愿意将作品作为记录的手段,去视觉化一个概念或者一段表演。” 而先后在伦敦建筑联盟学院(Architectural Association)和美国明尼苏达大学学习建筑的袁中天,从2010年开始用记录片和动画渲染创作了自己最早的作品。当时还在美国读建筑本科专业的他,也是从这件作品开始对影像媒介能不断将真实空间虚构化的方式感兴趣。 2023年的新作——以3D打印树脂为材料的作品《幻想书信的房间》,其现实来源是艺术家小时候在武汉家中所拥有的卧室房间,“那个房间是从客厅中隔出来的,却并不具备隔音的功能,所以我会听到楼上楼下的声音、客厅里电视发出的声音等等。展览中的声音仿佛从作品中蔓延出来,交织出的就是我曾经感受到的声音,只是更加戏剧化、更加夸张了些。” 现居丹麦的刘诗园,灵感则完全来自于生活。“我个人觉得现实很重要。在现实之上,更需要我们去珍惜的是事实,但恰恰事实离我们越来越远。”2020年,艺术家在《为了那些我没拍下的图片,为了那些我没读过的故事》中,邀请大家再次读《卖火柴的小女孩》这个故事。除了原版的文字之外,可“读”的还有每个词对应的图片。观者会感受到这两个版本之间的误读。

刘诗园,《绿毯子的梦》,2023,6K彩色立体声双频影像 作品由UCCA委任创作,图片由艺术家提供

跨地域、跨语言体验已然是当下年轻艺术家们的群体特征。陶辉回顾自己早期的创作,大多与日常生活经验有关,甚至与中国的城市化进程相挂钩。农村出生,随父母工作调动到镇上,再到搬去县城生活,到重庆上大学,不断迁徙的生活经验让他有了非常多的表达欲。 德黑兰、首尔、成都,陶辉在自己的创作中走过了很多城市,也见证了众多地区的生活。他并不觉得自己的创作是简单回归到成长过程,“更像是重庆的城市精神或心理,很难用语言描述,那是一种狂躁的、与本土很相符的感觉,新鲜、干脆、直接,没有太多修饰”,2019年《跳动的原子》是陶辉眼中最“重庆”的作品,尽管其拍摄地是成都。他通过一位晚会歌手形象的女性播报每日生活的视频内容,串联起一系列来自社交媒体上日常、活力、流俗、怪异的短视频片段。近年来风靡全球的流媒体短视频,也逐渐成为他创作的一大灵感来源。 在武汉长大,现工作、居住于伦敦的袁中天,最早的作品也记录并重现了城郊结合部的日常抵抗。“当时我仅仅是直觉地用我熟悉的方式,去记录我感兴趣的城市空间。年轻艺术家的创作不应该被太多的规则限制,我现在的状态是跟随我的日常思考和经历,然后把更多精力投入到对具体影像/声音/空间材料的实验。过去生活或工作中的困惑和情感促使我去思考更大、更结构性的问题。”他2020年的作品《武汉朋克》与童年记忆有关,是对一切过去友人的追溯,当他在疫情期间发觉朋友过去的朋克乐队成员的身份,朋克音乐中的即兴和抵抗性成为了艺术家与逐渐疏远的故乡之间的情感连接。

江一帆,《假期》(静帧),动画,2022

接受采访时正身在喀什旅行的江一帆,其作品随着今日美术馆以艺术与科技为主的双年展——第四届今日未来馆“致不灭的你”——的展出而首次在国内亮相。这个在中国出生、加拿大长大,会在近两年申请不同的艺术家驻留项目而在美国不同城市生活的90后艺术家,自认为是“游牧民族”,作为移民一代,她早已习惯了到处跑,习惯于变化。在展览中,她的作品以数分钟到近半小时不等的影像呈现,但提到自我认知,她却更想将自己视为一个绘画艺术家,“我发现一张画难以讲故事,但积累足够的数量将它们连起来,也就动起来了,像动画片一般,但是又不算正常意义上的可以商业化的动画片。做完之后,发现这个东西它好像归位是在实验影像中的。可以说是一个后知后觉的过程。” 比如《星期天早上》,江一帆将其视为一场寓言般的思想实验,从一个平平无奇的星期天早上,人类突然失去了语言的情况开始,让现实与作品中的世界形成魔幻的平行宇宙,“来自世界两端的主角们将这些问题推向了临界点:人类从语言中得到了什么,又为此付出了什么代价?我们又从何变成那个住在高高的、令人眼花缭乱的抽象之塔上的存在。” 当下有太多的展览都在借助屏幕、空间、装置去表现实验影像艺术,那些具有沉浸式体验的实验影像作品的魅力绝不仅仅是创造一种叙事的结构,在突破商业影像线性表述的单向度之外,不断前行的实验影像致力于的仍是对思维性的意义的寻找。

撰文:孟宪晖 编辑:Maya MA 设计:冰冰